海外华人之印尼华人

印度尼西亚华人是指居住于或出生于印度尼西亚的华人,源自于过去数百年来自中国南方的移民,是印度尼西亚人的组成部分。华裔印尼人拥有不同的祖籍地、移民时间,分布于印尼不同的地区。根据研究,华裔印尼人大多来自于中国的南方省份,如福建、海南、广东。印尼被认为是数量上具有最多海外华人的国家(超过800万人),华人在印尼总人口中占约3%。自前总统苏哈托治下,印尼实施了长达约34年(20世纪60至90年代)的排华政策,造成此时段成长的华人几乎都丧失了华语与华文能力,虽进入21世纪后华文教育不再被官方禁止,但已形成的文化断层仍然显著。

总人口:2,832,510人 (2010)

分布地区:

印度尼西亚:西加里曼丹省、廖内省、廖内群岛省、邦加-勿里洞省、南苏门答腊省、万丹省、雅加达、北苏门答腊省

新加坡

马来西亚

中国台湾

澳大利亚 :新南威尔士州、维多利亚州、圣诞岛

语言:印尼语、英语、荷兰语、爪哇语及其他印尼语言,在华人社群内主要使用闽台片闽南语(福建话)、潮州话、客家语、粤语;少数使用现代标准汉语(华语)、莆仙语、闽东语、上海话等多种汉语。

宗教信仰:主要为佛教、中国民间信仰和基督宗教(新教、天主教),少数儒教(孔教)、道教、伊斯兰教等

印尼华裔在中国的祖籍分布图 黄色为来自福建和雷州的闽民系 橘色为粤东闽民系 绿色为客家民系 蓝紫色为广府民系

总的来说,中国近代历史上有三次向东南亚的移民潮。第一次可以追溯到15世纪,郑和下西洋的时候,第二次是鸦片战争前后,第三次是二十世纪前半叶。前两次进入印度尼西亚的移民通过联姻或逐渐被同化后变成了creolised或huan-na(闽南话:番仔),被称作峇峇娘惹。而最后一次的移民因为还保留着中华文化,被称作新客。

大多数的移民是劳工或从事贸易的商人。在荷兰的殖民政策下这些中国移民很难获得土地,加里曼丹(旧为婆罗洲)西部是唯一一个有相对大量中国农民的地区。华裔印尼人大多分布于城市如雅加达、泗水、棉兰、北干巴鲁、三宝珑、坤甸(庞提纳克)、锡江(马卡萨)、巨港、万隆及邦加槟港等。

印尼语称中国为Tiongkok、Tionghoa,即源自闽南语“中国”、“中华”发音。而不同于马来西亚的马来语称呼“Cina”。

历史

早期接触

公元一世纪至六世纪

中国和印度尼西亚有着悠久的交往历史,早在汉代(前202年-220年)便已有商贸接触。较早的官方记录,是西汉元始中(公元2-4年),汉平帝派遣黄门译使前往印度,途中经过苏门答腊。东汉永建六年(131年),来自叶调的进贡。东晋义熙八年(412年),僧人法显从狮子国循海路返回广州途中,曾在耶婆提国登陆。南北朝时期的南朝宋文帝元嘉七年(430年)、元嘉十年(433年)、元嘉十一年(434年)、元嘉十四年(437年)、元嘉二十六年(449年)爪哇的呵罗单及元嘉十二年(435年)阇婆婆达皆曾有多次遣使进贡的官方记录;南朝梁武帝天监元年(502年)、天监十七年(518年) ,南朝陈武帝永定四年(560年)、天嘉四年(563年),位于苏门答腊的干陁利亦曾多次遣使进贡。早期阶段的往来,主要是官方相互遣使和印尼人前往中国的朝贡贸易。

唐宋和室利佛逝时期

公元七世纪至十三世纪

中国的唐代(618年-907年)和宋代(960年-1279年)是南海海上贸易的开放时期;同时,印度尼西亚也处于室利佛逝朝代(650年-1377年)、又称为三佛齐朝代的统一时期。这一时期,有大量的中国商船沿着“广州通海夷道” 往来于广州和苏门答腊、爪哇等地。这些中国人均自称为 "唐人",来自 "唐山"、"唐土",由于贸易的需要,有一部分留在了当地,成为早期的海外华人,而"唐人"这一称谓则一直沿续至今。南宋末年,蒙古大元军入侵南宋,南宋皇室沿海路南逃福建、广东,被元军消灭于广东崖山,部分臣民及勤王将士自福建、广东流亡海外。1293年,元军调派五百艘战船,两万军士进攻爪哇麻喏巴歇,无功而还。

殖民前的交流

在15世纪前,中国与现在的印度尼西亚很少有直接的联系。中国和印度尼西亚群岛的贸易掌握在印度尼西亚人手里,由西洋文中中国商船的标准名称“junk”来源于爪哇语“jong”中可看出端倪。“jong”在爪哇语中用来描述那些从中国南部长途跋涉到东南亚的商船。中国的史料中有僧人义净在5世纪经过这一地区去印度的记载,唐朝时也一度与印度尼西亚王国有频繁的联系。

中国人是爪哇最早的伊斯兰传教士,而现在的大多数印尼华人却不是穆斯林。有一种说法认为,在15世纪的时候,是郑和等中国商船将伊斯兰教带入印尼。另外一种说法认为是印度人将伊斯兰教带到了马来半岛和印度尼西亚群岛。

荷兰殖民时期

初期荷兰人的宠爱

最早的华人移民潮发生在荷兰殖民的早中期,大多数都是寻找商机的商贩。

华人与印尼原住民的关系直到今天都还是问题重重。一些评论者认为这可以追溯到荷兰殖民时期。当时荷兰人的殖民政策偏爱华人,因此华人在这一地区建立了经济上的主导地位。荷兰人建立的社会等级制度使得华人很难与当地原住民融合。因为华人和阿拉伯人是社会的第二等级,土著是社会的最底层,而欧洲人位于社会的最高等级。荷兰人是选择性的优待某个少数民族或宗教而达到其破坏原有社会体制策略的发明者。华人成为他们殖民统治的道具,成为缓冲其余原住民矛盾的缓冲器。法国人和英国人后来采用了同样的策略ㄧ他们利用当地的基督宗教信徒和犹太人来统治阿拉伯世界。

由于华人被荷兰人认为聪明,勤奋,有能力管理大农场而受优待,许多华人成了殖民统治的支持者。事实上,在荷兰殖民早期,华人积极支持荷兰人在这片地区建立其统治地位。例如,17世纪时万丹省的苏鸣岗在他管理雅加达的时期大量组织华人移民到印尼,极大的动摇了此一地区的经济,使得荷兰人更容易征服伊斯兰万丹王国。作为奖励,在1619年苏鸣岗成为第一个甲必丹。殖民政府还奖励给他的继承人封地,授予世袭的“Sia”称号。这些贵族化的峇峇娘惹掌握了爪哇岛上从原住民贵族手中没收来的大量土地和财富。通过这种手法,他们统治了雅加达的峇峇娘惹和华人。这种体系后来延伸到了爪哇在内的其他的岛屿上。而那些被剥夺了土地的原住民贵族,由于缺乏建立领地的经济基础。于是寻求用武力方式夺回原本属于他们的土地。

荷兰人和华人都参与了抓捕上千爪哇奴隶的贸易活动。爪哇人被认为容易出问题,因此他们被集体运送到了在苏门答腊的华人农场。

荷人对华商的大屠杀

华人作为欧洲以外的另一个统治者是相当成功的,出于怕华人坐大,荷兰人常常并不友好的看待华人,但他们竞争不过华人是事实。其实在18世纪早期,华人从雅加达建成伊始就在经济上占主导地位,这在某种方式上导致他们之间的关系越来越紧张。大量华工建造雅加达城,并且耕作附近的土地,中国商人的数量也不断增加,造成荷兰东印度公司对华人的依赖越来越大。由于东印度公司的利润大多数来自于在亚洲国家间的贸易,并不运回荷兰,雅加达的华人很自然的成了联系中国的最好方式。荷兰人和华人在经济上相互依赖,理论上应该有很好的关系,但是由于华人的社会地位实际上与荷兰人平等,而经济上又是对手。这一因素造成荷兰人对于华人与日俱增的憎恨与恐惧。

引起这些憎恨最终爆发的不仅是华人的商帮,还有华人在爪哇各个经济领域的活动:富有的华人从中国引入穷人当苦力来开展农业生产。这些苦力成了最重要的经济领域——甘蔗种植园——的主要劳动力。越来越多的苦力被引入,导致快到1740年的时候,华人人口占了荷兰东印度公司统治地区一半,白人对反客为主的华人产生强烈的疑虑。1690年殖民当局严令禁止再从中国引入苦力。但这没能阻止从中国引入苦力的浪潮,雇主通过向官员行贿的方式继续引入。

1720年,欧洲市场逐渐饱和,蔗糖市场面临越来越深的危机。爪哇的甘蔗农场面临来自更便宜的巴西蔗糖的激烈竞争。许多农场主破产,殖民当局没有采取措施缓解越来越严重的失业问题,一些绝望的失业者成为了暴民。最后,殖民当局宣布将加里曼丹的苦力运到荷兰在锡兰南部加勒的种植园。无法知道是不是荷兰人的真正意图,谣言开始流传说荷兰人想把这些苦力运到海里扔掉。苦力拒绝登船,叛乱爆发。叛乱者不仅在农村地区抢劫,甚至要攻击雅加达。

虽然没有证据,雅加达的荷兰人怀疑城内的5000名华人计划加入叛乱的苦力,于是打算除之而后快。1740年10月9日,荷兰人命令搜查所有在雅加达的华人居民的住处,但实际上是荷兰官兵有计划性的进行种族屠杀。这最终演变成三天全方位的大屠杀——所有的华人都被屠杀在自己家里,先前抓获的也在监狱和医院里立即处死。一个传教士煽风点火说杀华人是“神的旨意”,殖民政府据说按人头悬赏。这次屠杀的受害者人数估计有5,000人至10,000人。红溪这个名字据说来源于那次屠杀造成的“血流成河”。在这之后,殖民政府宣布“恢复秩序”。在雅加达等其他荷兰统治的城市里华人被指定住在特定的区域。雅加达华人被指定住在草埔区,现在还有许多华人生活在那里。

这场大屠杀的暴行消息传至欧洲后引发各国震惊,荷兰总督阿得利安瓦肯尼尔被荷兰政府逮捕,并要求向荷兰东印度公司董事会“Heeren XVII”(十七绅士)说明。他被判罪,死在监狱里,但是对他的指控宣布“免于死刑”。这件事在后来还常常被提起,特别是在形势紧张的时候。

民族主义及革命时期(1900-1945)

中国政治局势的反映

后一波的移民仍然维持与中国的联系,这些联系主要是通过支持中国民主运动推翻满清政府的方式。虽然这些支持主要是通过提供资金的方式,但一些印尼华人积极参与政治活动,尤其是在孙中山时代。新客是他们当中最活跃的。

虽然中国共产党在早期并未得到印尼华人的支持,但从二十世纪三十年的起,共产党的抗日斗争获得了许多新客甚至是土生华人的支持。与国共内战同步,印尼华人在对中国的支持上分为两阵营,一派支持国民党,一派支持共产党。

对印尼民族主义的同情

十九世纪末二十世纪初,峇峇娘惹加速融入印尼文化。而新客的下一代仍然维持与中国的关系。

虽然荷兰政府给予印尼华人特殊地位,但他们越来越加紧歧视压迫所有的印尼华人。因此三个华人族群越来越一致的的倾向印尼民族运动,特别是提供资金支持。但越来越多的档案显示了华人对荷兰的准军事支持,试图粉碎印尼独立运动,因此遭来印尼原住民长期的敌视。越来越多的印尼华人参与印尼的政治。新客建立了一个联合印尼和中国为目标的政党,并且建立了报纸。峇峇娘惹通常加入民族主义政党。他们有些成为荷兰军官,后来又成为日本军官,但是不利用他们的职位帮助印尼民族运动。他们也是印尼报纸的先锋,利用他们刚刚建立的报社,他们与其他印尼作家一起发表他们的政治理念。1928年11月,中文周刊《新报》是第一个公开发表印尼国歌《伟大的印度尼西亚》的报纸。有时,牵涉到这样的活动有入狱甚至生命的危险,因为荷兰殖民当局禁止民族主义刊物和活动。

二十世纪四十年代的日本占领时期,印尼华人积极参与独立运动,当时除了华侨中会以外的其他印尼华人政党都被禁止。出现了一些著名的支持独立运动的人物,比如萧玉灿和林群贤,遗憾的是萧玉灿作为了中华人民共和国的公民去世,而叶全明等印尼独立筹备委员会成员在二十世纪六十年代成了美国公民。

印尼民族革命

最初由日本人支持建立的“BPUPKI”(印尼独立准备调查团),在日本统治结束后的1945年8月17日宣布的印尼独立声明中扮演了中心角色,表明重回荷兰殖民统治是不可接受的。印尼独立运动期间,许多印尼华人支持印尼独立运动。起草1945年印尼宪法的BPUPKI成员有六个是印尼华人。类似美国二战中组建的纯日本裔部队,组建纯印尼华人部队也被提出来,但这个建议最终被拒绝。华人被要求加入当地支持独立的团体。由于缺少像这样能够明确区分族群的部队,在印尼民族革命中华人参与革命的精确数字和华人参加革命的比例现在仍然有争议。这成为一个敏感问题,因为这涉及到一个在那场战争中建立起来的印度尼西亚战后华人的地位问题。

1946年,中国驻巴达维亚总领事蒋家栋在棉兰表示,中国支持印尼独立。在1945至1950年,为了从荷兰独立的民族革命中,一些印尼华人加入了印度尼西亚共和军。那时经济滑坡赋税加重,所有的物资都很缺乏。而且大多数被荷兰或日本没收给他们自己的军队了。印尼华人为走私这些货物作出贡献。然而,随着荷兰渐渐的重新建立起他们的统治,走私变得越来越难,武装冲突也在所难免,荷兰百年的地位最终因革命而没落。

独立后的强制同化进程 (1945-1998)

独立后,日本和荷兰的公司都荒废了。新政府将他们以很便宜的价格卖出。印尼华人很快吸收消化了这些公司。然而,许多原住民势力试图限制这一现象,他们指控华人在战争中不爱印尼(因为他们很少参与武装冲突)。新生的印尼政府强制要求他们放弃已经获得的财产。这可能是印尼华人个人权利被限制的开始。于是华人的政治活动被迫大大地减少了,但是没有完全消失。随着印尼经济进一步被印尼华人控制,这些歧视越来越严重。原住民谴责政府不提供一个平等的平台反而加剧他们的困境。这使得印尼华人与印尼原住民的关系进一步恶化,尤其是与印尼的主导民族-爪哇族的关系不佳。因为许多印尼原住民认为华人是殖民政府的代理。而华人向唐人街聚集(与原住民分隔)的倾向加剧了这一状况。

1959年总统苏加诺批准了“PP 10/1959”这一文件命令,主要是强迫华人关闭在农村的产业,搬迁到城市。这一命令的实施很野蛮。1960年代,像“PP 10/1959”这样的很多政府法令,限制印尼全境华人在农村地区活动,把他们强制搬迁到大城市,但是随后的都市化进程却让勤奋和善于经商的华人发了大财。

因为印尼华人在除了经济和产业外的其他方面全部被禁止,这使得他们专注于这些方面,并且取得极大的成功。这给政府和军方带来从中国商人那里索取贿赂的机会,一些华人也以此取得便利,有人便质控华人导致印尼政府的贿赂和腐败。这加大了他们与原住民的贫富差距。一些印尼原住民指控印尼华人与政府勾结,污染了整个政治体系。另一方面,华人则认为对待他们不公,政府偏向原住民。由于歧视,大多数印尼华人虽然经济上富有但无法参与政治活动,也无法向立法机构游说来保护他们自己的利益。印尼的这种情形不同于在临近的马来西亚,华人在马来西亚的政治经济上都很活跃,虽然他们在那里也是少数民族,马来西亚也是穆斯林国家。虽然印尼的法律和民意全都歧视印尼华人,他们在除了经济领域以外的很多领域也取得一些成功,最著名的就是羽毛球。羽毛球是印度尼西亚最流行的体育运动。印尼运动员在二十世纪六十至九十年代统治了这项运动。许多受人欢迎的运动员和教练都是印尼华人,比如:梁海量、纪明发、梁春生、 洪耀龙、张鑫源、林水镜、 李英华、王莲香、魏仁芳、阿迪和阿尔比。

1967年,西加里曼丹的事件中,4.2万华人被指为分裂分子而被清洗。大量印尼华人回到中国,为此中国大陆发动了历史上最大规模的撤侨活动。中国时任副总理兼外交部长陈毅公开宣布准备从印尼接侨60万。到1967年10月30日中国同印尼断绝外交关系为止,共接侨9万多人。从1960年到1967年,先后撤回20万人,使用了游轮飞机等手段,在东南沿海各地开设了大量的华侨农场,其中很多印尼华侨是中国羽毛球的杰出运动员教练员,比如王文教、侯加昌、汤仙虎。

由于苏哈托不加区别的对待,峇峇娘惹和新客的界限被刻意模糊了。许多政策禁止教、说和发行中文。他们被全部强迫改为印尼姓。这项法令被印尼华人认为是至今为止最耻辱的一个,他们强迫丧失了自己的姓。1965至1998年期间,军队和警察猖狂的虐待印尼华人,比如公开抢劫和强奸。在这期间,警察可以虐待任意说中文(闽南话、客家话、潮州话、粤语等)的人,在这一艰苦时期存活的唯一方法是行贿。另外,被认为在印尼独立期间是英雄的那些华人,像萧玉灿和林群贤等,不是被野蛮的处死就是被流放或者关押,而抗议的人便被秘密杀害。他们全部都不被认为是民族英雄。这使得印尼华人在这一时期不再为印尼献身了。排华情绪在原住民中越来越严重,针对华人的屠杀时有发生。印尼华人的身份证上标记“WNI”(Warga Negara Indonesia,印度尼西亚公民)而不是像原住民的身份证上只写“印度尼西亚人”,这作为印尼华人的一种婉转的标记。这让官员更容易向他们索要贿赂,类似希特勒要犹太人佩戴犹太教六芒星。即使是本地出生的或者在印尼生活了很多代的华人也必须持声明他们放弃中国国籍的证明。这些高度歧视的法律被华人认为是政府在努力的进行文化灭绝。一些印尼华人无法忍受逃走了,新客回到中国大陆,结果在文革中却遭遇打压,一些峇峇娘惹去了荷兰。

苏哈托总统鼓吹将华人强制同化而不是融合。作为1967年“解决华人问题的基本政策”和其他措施的一部分,中文报纸只保留一个、所有华人的宗教活动被限制在屋内、中文学校逐渐被淘汰、汉语(闽南话、客家话等)不允许出现在公共场合、鼓励使用印尼姓名等。大多数这一类的法律在1998年苏哈托下台后废除。苏哈托的下台令这些留在印尼的华人松了一口气。他们希望新总统能够恢复他们以前的地位,结束这长达数世纪的敌意。在改革早期,政府关注于稳定经济和安全,歧视仍然很猖獗。然而印尼华人获得了用有限的方式表达自己的勇气,这在苏哈托的强硬策略时期是不可能的。不幸的是,仍然有许多忠于苏哈托的官员实施歧视的法律。但这次不是由于意识形态,而是为了获得他们自己的好处。为了逃离歧视和迫害,许多印尼华人回到中国,但是发现他们在那里也有一些不适应。他们不仅对印尼无法认同,也对自己原本中国人的身份有所疑虑。一些人于是搬到了其他地方,比如新加坡和马来西亚,或者是西方。

二十世纪七八十年代的政治压力限制了印尼华人在政治、学术和军事领域的角色。结果,由于这些限制,他们成为贸易、制造和银行等领域的企业家或职业经理人。在1965年九三〇事件后的七十年代,印尼华人被指控帮助共产主义,因此对华人有强烈的抵触情绪。大多数印尼华人都不是穆斯林,这加重了当地穆斯林对他们的敌意。有历史理论认为第一个将穆斯林信仰带到印度尼西亚的人其实是中国商人,特别是这些随郑和来到三宝垄的商人。郑和不是汉人,他是来自中国的回回人。随着越来越多的来自印尼政府的歧视和敌意积累起来,印尼华人把自己看成一个单独的族群,并且对印度尼西亚的国家认同感大幅降低。尽管印尼华人的年轻一代并不像老一代那样遵循中国传统,但他们仍然认为他们与其他印尼人不同。在这一时期,印尼华人的年轻一代更加接受西方文化,而且他们越来越倾向对西方国家的欣赏,比如美国和英国。很多父母都把子女送到西方国家,西化在印尼华人中变得很流行。

1998年的雅加达暴乱,许多印尼华人又成为暴徒的目标。这次骚乱受到中国和新加坡的谴责。苏哈托被指控为暴乱的幕后策划者。许多经受了洗劫和屠杀后的印尼华人又一次逃离印尼,去到西方国家。他们发现在西方国家比较容易生存,而不是他们出生长大的印尼。在暴乱平息后,他们很多人仍然心有余悸,不愿意回去印尼,于是很多人在西方国家定居下来。

“改革”过后(1998年至今)

1998年,在苏哈托当了32年总统下台前,发生大规模针对印尼华人的暴乱和一系列的屠杀,虽然有种族冲突的因子,但就其原因多属于贫富不均所导致的。由于财富,华人家庭被抢劫并烧毁,许多华人被强奸或杀害。1998年的事件,由于互联网的出现,与以前针对华人的屠杀有了很大不同。这次事件在互联网上实时的传播,唤起了全球华人的关注和情绪,导致大量华人在许多国家向印尼政府抗议。在这次悲剧后,大量的印尼华人逃往美国、澳大利亚、新加坡和荷兰等国家,并因而取得居留权。印尼华人移民到欧美后进行经济活动又取得一定成功了,在发达国家置业置产的亚裔在此时大量增加,许多移民在欧美发财后也有再回到印尼投资,这使得印尼官方才开始重视华人的经济和社会地位。

1965至1994年期间,汉语被禁止出现在电视上,但是数年之后才真正的出现在电视上。2000年11月,Metro电视台成为第一个向当地电视台广播普通话新闻的电视台。在几乎同一时期,雅加达的Cakrawala电台增加了普通话音乐和新闻节目。这个电台在这之前已经播放过用印尼语改写歌词的华语流行歌曲。在瓦希德当选总统后,为了缓和种族关系,他很快废除了一些歧视性的法律。2000年瓦希德颁布6号总统令,废除1967年14号总统令关于华人宗教、信仰和传统的条款,允许华人宗教和传统自由进行而不需要获得批准。两年后,梅加瓦蒂总统宣布,春节从2003年起为国家假日。哈比比在1998年颁布总统令重新允许教授中文,而且取消华人在入学登记和申请公职时要出示国籍证明的要求。2001年,取消中文不允许出现在公共场合的限制。由于学中文的越来越多,为了满足需求,中国向一些省份和大学派人指导中文教学。虽然印尼政府在排华事件期间强制性打压,禁止印尼华人使用自己的中文母语----闽南话、客家话、潮州话、粤语等,但在印尼华人的坚持下,这些中国方言还是存留了下来:印尼棉兰、廖内以及蒲甘境内有超过百分之九十的华人都会闽南话,山口洋则是一座客家话通行的城市,而亚齐一带的华人多数都会客家话,坤城的华人也都使用潮州话和客家话。印尼华人被同化的情况在印尼各地有所不同,因为现今许多印尼华人仍保留了他们的中文母语、传统文化甚至是汉名汉姓,而华人被严重同化的区域以爪哇岛为主,比如雅加达(当地华人多数使用爪哇语的Betawi方言)、万隆(当地多数华人使用巽他语)和泗水市(当地华人主要使用爪哇语)。

而后,印尼华人重新开始进入政治舞台。经济学家郭建义分别在瓦希德政府和梅加瓦蒂政府出任经济与金融部长和国家发展计划部长。2004年苏西洛政府任命冯慧兰为贸易部长。她是第一个进入内阁的华人女性。尽管像印度尼西亚中华改革党和印度尼西亚多元统一党这样的党派没有在1999和2004年获得很大支持,现在仍有很多印尼华裔成为政府官员候选人。在1999到2004期间,候选人人数从不足50人增长到近150人,最近的一些候选人甚至赢得地区职位的选举。在2009年国会选举雅加达地区代表的58个华裔候选人中,有两位赢得人民代表委员席位。

根据2006年国籍法,原住民与非原住民的区别被废除了,只保留了印度尼西亚族与外来族的区别。在2007年春节,苏西洛重申对印尼的老华人用“中华人”取代“支那人”,对印尼的新客华人用“中国人”取代“支那人”,以杜绝“支那”的负面涵义。这个改变在Suara Pembaruan报的文章上面反映出来。

起源

印度尼西亚华人大多来自中国南方的福建和广东, 为海外华人社群最多的一群,印度尼西亚华人父系辈都来自早期中国的移民或近年来从中国大陆的新移民。人数占最多的闽南移民在19世纪中期大量移民印尼,闽南裔华人主要分布在印度尼西亚东部,爪哇中部和东部以及苏门答腊西部海岸。潮州籍华人主要分布在苏门答腊的东部海岸、廖内群岛和婆罗州西部,潮州籍华人主要在苏门答腊的农场做工。客家裔华人来自广东山区,由于早期粤东山区贫困,客家华人从1850年至1930年间好几次移民印尼,印尼客家裔华人为华人移民民系中最贫穷的一群。客家裔华人最初移民至印尼的西婆罗洲和邦加岛的采矿中心,之后又移居至巴达维亚和西爪哇省在19世纪末期。广东人和客家人一样,他们于19世纪移民至印尼邦加岛的矿坑。由于西方人把机械工业知识带进广东和香港,广东人传统上为技术熟练的工匠。他们也与客家人一样迁移到爪哇。由于不同的原因,大部分广东籍华人在印度尼西亚大多是工匠、机器工人、以及小企业的业主。广东籍华人平均分散在整个印尼群岛,但数量远远少于泉漳闽南人或客家人。

人口

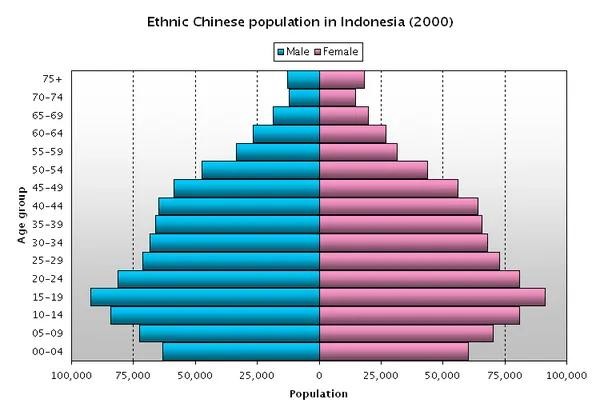

2000年印尼人口普查,印尼华人较多年龄层为15–19岁。男性为蓝色,女性为粉红色。

印度尼西亚2000年的人口普查报告显示,有2,411,503名公民为华人,占总人口的1.20%。另有93,717(0.05%)华人非印尼公民,其中大多数是中国人,他们可能是无法支付相关费用而不能成为印尼公民。该结果可能低估了华人的数量。人口普查采用了自我认同的方法,因此拒绝认定自己是华人的将被记录为非华人。一些人还可能因为受1998年印尼反华暴乱影响而不敢承认华人的身份。而根据一些人口普查指出,居住在印度尼西亚的华人约有670万人。

过去对印尼华人人数的估计依赖于1930年的荷属东印度人口普查。这次普查收集了有关种族的直接信息,报告显示,华人有约123万,占总人口的2.03%。这被认为是华人的准确数据。在2000年之前,没有人口普查收集民族信息,因此中间年份的数据只能从其他数据(如语言和宗教信仰)推断出来。早期调查中,1961年人类学家威廉·斯金纳估计,有230万(2.4%)至260万(2.7%)华人。1973年,前外交部长亚当·马利克在印度尼西亚日报发表的报告中指出有500万华人。随后许多媒体和学术界人士估计,华人约总人口的4%至5%。在2000年代,估计数字已经达到了600万到700万,2006年,中国台湾相关部门估计华人高达767万。

棉兰的华人区

Senapelan, Pekanbaru, Riau等地唐人街的新年庆典

根据2010年人口普查,22.3%的印尼华人居住在爪哇岛首府雅加达。连同万丹,西爪哇,中爪哇,日惹和东爪哇等省份,爪哇岛居住了约一半(51.8%)的华人。印尼的各个省份中,西加里曼丹约有8.15%的人口是华人,其次是邦加-勿里洞(8.14%),廖内群岛(7.66%),雅加达(6.58%),北苏门答腊(5.75%),廖内省(1.84%),在其余各省,印尼华人占比少于1%。北苏门答腊的华人集中居住在省会棉兰,与巴塔克人和爪哇人构成城市中的主要民族,但华人在整个北苏门答腊省所占的比例不大。华人在Binjai,Tanjungbalai和Pematangsiantar等城市也大量定居。

1920年至1930年期间,华人人口平均每年增长4.3%,然后由于经济大萧条的影响,许多地区经历了净移民。另外,1950年代以来华人移民人数大幅减少,所以印尼华人增长率下降。根据2000年的人口普查,人口年龄相对较大,全国14岁以下人口比例最低,65岁以上人口比例居第二位。人口金字塔底部狭窄,直到15-19岁年龄组迅速增加,表明总生育率迅速下降。 1980年以来出生人口绝对数量下降就证明了这一点。在雅加达和西爪哇,人口高峰在20-24岁年龄组,这表明生育率的下降早在1975年就开始了。随着人口年龄的增加,金字塔呈现平稳下降趋势。

根据2010年的人口普查数据,印尼华人的人口为2,832,510,比2000年增长17.5%。

地区分布

约五分之一的印尼华人居住在首都雅加达,位于爪哇岛。当岛上的其他省份如万丹,西爪哇省,中部爪哇,日惹,和东爪哇,印尼华人人口占近一半(45.92%) 爪哇岛外,在各省的西加里曼丹省北苏门答腊岛廖内省,邦加-勿里洞岛,南苏门答腊占45.16%的人口。邦加岛-勿里洞群岛有地方最高成分的华人(占全省人口的11.75%),其次是西加里曼丹省(9.62%),雅加达(5.83%),廖内群岛省(4.11%),和北苏门答腊(3.07%) 。在其余省份,印尼华人占全省人口的1%或更少的印尼华人亦会住在北苏门答腊省会棉兰,但他们只占一个很小的比例。

印度尼西亚华人海外移民

20世纪下半叶,印度尼西亚华人和其他东南亚国家的华人开始移民到较工业化的西方国家。虽然这些移居国外的华人在拥有祖先留的资产,但他们往往没继承;这一趋势一直延续至今。澳大利亚的政治家James Jupp AM于澳大利亚人口百科全书估计,1990年代后期生活在澳大利亚的30,000多名印度尼西亚移民中有一半是印度尼西亚华人,且已经融入其他华人社群。在新西兰,许多印度尼西亚华人移民居住在奥克兰郊区,有些为1998年印尼排华事件后来此寻求庇护,其中三分之二有居留权。,澳大利亚学者Charles Coppel相信印度尼西亚华人为构成居住在香港的海外归侨的一大群体。 2000年生活在美国的57,000名印度尼西亚人中,有三分之一的人估计为印度尼西亚华人。在南加州,居住在该地区的印度尼西亚裔美国人中有60%有华人血统。移民美国的印度尼西亚华人通常在印尼生活了几代,并与印尼当地民族(pribumi)通婚。在加拿大,只有少数印度尼西亚华人移民说闽南泉漳话、客家话、潮州话等。虽然有华人家庭恢复传统文化,但华人移民在加拿大出生的后代往往不愿意学习印尼语或汉语。

文化

语言

大多数的印度尼西亚华人的母语都不是现代标准汉语,因为他们的祖先都是中国南方汉人,而他们主要使用的是这三大汉语变体:闽台片闽南语(福建话)、客家话、粤语。除此之外潮州籍印尼华人的闽南语子方言潮州话与闽台片闽南语能有一定程度上的互通理解。在1982年时,针对2百万个印度尼西亚华人的语言的使用调查:700,000人使用闽南语方言(泉漳话和潮州话);140,000人使用客家语;18万人使用粤语;使用闽东语(包含福州话)有20,000人。此外,有估计有20,000华人使用印尼语的不同方言,但是在2016年语言使用调查时,仅剩450,000人使用闽南语,80,700使用客家话,10,000使用粤语。由于新指令禁止印度尼西亚华人使用汉语(闽台片闽南话、客家话、潮州话等),许多居住在首都雅加达和爪哇岛其他省分的华人汉语能力普遍不佳,但居住在非爪哇岛城市的华人,特别是在苏门答腊和加里曼丹的华人,可以流利的使用汉语(闽台片闽南话、客家话、潮州话等)。

语言群195019801990200020102020

印尼语1,442,6503,750,6776,081,8727,448,912 8,348,912 8,897,813

闽南4,067,8951,768,9311,622,1061,349,285 875,460 723,480

客家1,783,056543,670485,691220,751 172,360 140,937

广东893,271468,712205,68352,67032,791 10,705

闽台片闽南话(福建话)

苏门答腊的东北部地区(北苏门答腊省、廖内省、廖内群岛省和占碑省)的华人主要使用两种闽台片闽南语的域外变体棉兰福建话(近似漳州话腔调)和南马福建话(近似泉州话音韵),在爪哇岛,苏拉威西和加里曼丹(婆罗洲)也有使用闽台片闽南语的华人。

潮州话

使用潮州话的潮州籍华人主要分布在西加里曼丹省南部地区,特别是吉打邦(头彭)和坤甸,在廖内群岛群岛也有潮州籍华人分布。

客家话

客家裔华人主要分布在亚齐、邦加-勿里洞省和西加里曼丹省坤甸北部,在爪哇也有客家裔华人使用客家话。

粤语

使用粤语的广东人主要分布在大城市如雅加达、棉兰、巴淡岛、泗水和坤甸。

闽东语(福州话)

东爪哇省的泗水有使用闽东语福州话的福州籍华人。福建人最多156890人

宗教

印度尼西亚华人宗教 (2010 年人口普查)

佛教(50.06%)

基督新教(20.04%)

罗马天主教(14.76%)

孔教(11.32%)

伊斯兰教(3.65%)

无表态(0.17%)

80%的印度尼西亚华人信仰佛教或基督宗教(新教和天主教),由于复杂的历史因素,印度尼西亚华人比其他东南亚国家的华人更倾向于信仰基督宗教。在1920年代,中国传统信仰在印尼被打压和迫害,使得许多印度尼西亚华人转而信奉基督信仰,在1950年代和1960年代,华裔基督徒在这一时期的数量增加了两倍。

在1970年代苏哈托政府取消承认孔教在印尼的法定宗教地位后并有系统禁止孔教活动后,使得印度尼西亚华人第二波转信奉基督教。雅加达为印度尼西亚华人基督徒最多的地区,棉兰则有最大的印度尼西亚华人佛教徒聚居地。印尼90%人口为穆斯林,但华人穆斯林只占少数,根据2010年的人口普查显示,3.6%的印度尼西亚华人是穆斯林。印尼中华伊斯兰教联合会等组织协会于已经在19世纪末期已经存在。印度尼西亚华人穆斯林协会在1963年重新成立为一个现代化的组织,但有一段时间的没运作。印尼孔教总会 (估计95%的孔教信徒是少数印度尼西亚华人,剩下5%孔教信徒为爪哇族。虽然孔教在印尼又重新恢复法定宗教的地位,但印尼许多地方政府拒绝华人将孔教列为宗教信仰,然而印尼地方政府还没意识到法律已经允许印尼公民将宗教信仰登记在身份证上面。

印尼华人在农历春节期间于雅加达金德院烧香祈福

建筑

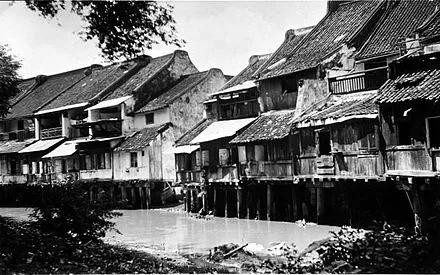

中爪哇省三宝珑傍河而建造的中国式建筑, 约 1925

印度尼西亚各地存在各种形式的中国建筑,城乡之间和不同岛屿之间也存在显著差异。东南亚的中国建筑发展与中国并不相同。透过混合了印尼文化和西方欧洲(荷兰)文化的样式,出现了许多融合风格的建筑。印度尼西亚的中国建筑有三种形式:寺庙、书院和民居。荷兰殖民时期的城市划分为三个种族区:欧洲西方人、亚洲种族(阿拉伯人,华人和其他亚洲人)和本地印尼人。在某些情况下,河流,墙壁或道路除外,区域之间通常没有清楚界限。这种合法的划分促进了每个区域内城市密度的高增长,特别是在华人区,常常导致环境恶化。早期移民者在建房时并没有遵循中国传统的建筑样式,而是以较适应印度尼西亚地区的样式。早期移民房屋的样式类似于苏门答腊,婆罗洲和爪哇的土著房屋。荷兰殖民者的分离政策禁止非欧洲西方人使用欧洲建筑风格。华人、印尼本地人和其他外来种族生活在自己的文化圈当中。爪哇北部的中国式建筑重新翻修,包括建筑上的中国风格的装饰。 随着20世纪初种族隔离政策的缓和,失去了自己的身份认同的印度尼西亚华人开始西化,从房屋建筑中移除中国式装饰品。政府实施的禁止公开展示中国文化的政策也加快了对当地和西方建筑的转型。

印尼华人料理

印尼料理中的汉语外来语举隅

外来语中文来源

ang ciu料酒闽南语

mi 面 闽南语

bakmi 肉面 闽南语

bakso 肉酥闽南语

tahu or tauhu豆腐闽南语

bakpao肉包闽南语

tauco 豆酱闽南语

kuetiao粿条闽南语

bihun 米粉闽南语

juhi and cumi鱿鱼闽南语

lobak 萝卜粤语

kue 粿闽南语

kuachi 瓜籽北京话

印尼菜有明显一部分透过了汉语(闽南语、客家话和粤语)的外来语用于各种的印尼菜中。bak表示肉,例如bakpau表示“肉包” ;字的结尾cai (菜)表示蔬菜,如pecai表示“白菜”。mi 和 mie 表示面食如 mi goreng表示“炒面”。 大多数这些菜肴及其配料的外来语来自闽南语,并于印尼语和的印尼语言中被使用。由于这些外来语已经成为印尼当地语言的一部分,许多印尼人和印尼华人不承认菜肴是福建起源的。一些受欢迎的印度尼西亚料理,如nasi goreng,lumpia和bakpia,为到受到中华文化的影响。一些菜肴是印尼本地人和印尼华人的日常饮食的一部分,来作为主食的配菜。在华人家庭中,包含峇峇娘惹和托托克人,食用的肉类通常为猪肉;这与传统的印度尼西亚料理形成对比,传统的印尼菜绝大部分是不使用猪肉的穆斯林清真式料理。由于认知到猪肉会引起高胆固醇血症和心脏病等健康危害,近年来猪肉食用量已大幅减少。在1997年由雅加达邮报出版的餐厅列表中,大部分适用于外籍人士和中产阶级印尼人,至少有80个城市被认为的中国餐厅可列出10页。此外,主要饭店酒店通常有一家或两家中国餐馆,而在大型购物中心也可以找到许多中国餐馆。在雅加达的高档中国餐馆,提供诸如鱼翅汤和燕窝汤等料理。被认为具有治疗性质的食物,包括有中药材成分的料理需求量很大。

教育

居住在印度尼西亚的中国(台湾)的公民由两所国际学校服务:

雅加达台湾学校(为印尼政府恢复中文教育以来,印尼的第一所中文学校)

印尼泗水台湾学校

政党/社团组织/庙宇/教会

政党

印度尼西亚中华改革党

印度尼西亚融合党

印度尼西亚大同党

印度尼西亚佛教民主党

社团组织

印度尼西亚华裔总会

印度尼西亚客属总会

印度尼西亚百家姓协会

印度尼西亚华裔青年团

庙宇

金德院

安卒大伯公庙

三宝庙

宏善堂

三神宫

邦戛坡中央大伯公庙

大觉寺(三宝珑)

教会

天主教法蒂玛圣母堂

天主教圣三堂

名人

苏鸣岗 :万丹甲必丹。

张煜南 :棉兰华人社区甲必丹,张鸿南之弟。

张鸿南 : 棉兰华人社区甲必丹。

李金福 :学者,中华会馆创始人之一。

黄维源 :成立针记集团,印尼丁香烟第二大生产商。

林绍良 :印尼首富,曾经是世界华人首富,祖籍中国福建省福清市。

黄奕聪 : 印尼首富之一。

陈宝源:国务部长(苏加诺时期)。

萧玉灿:国务部长(苏加诺时期)。

黄自达:国务部长(苏加诺时期)。

王永利:财政部长(苏加诺时期)。

李杰登:卫生部长(苏加诺时期)。

郑大伟:公共工程(苏加诺时期末任内阁)。

郑建盛:贸工部长(苏哈托时期唯一华人部长)。

郭建义:经济与金融部长(1999—2000)、国家发展计划部长(2001—2004)。

杨贤灵:交通部长(2014—2016)、能源部长(2016—)。

汤连旺:贸易部长(2015—2016)、经济部长(2016—)。

吕有恩:贸易部长(2016—)。

冯慧兰:贸易部长(2004—2011)、经济学者,现任旅游与创意经济部长(2011—)。

王赓武:历史学者。

王莲香:羽球选手与1992年奥运金牌得主。

魏仁芳:羽球选手与1992年奥运金牌得主。

苏福义:民运人士。

林克昌:小提琴家、指挥家、音乐教育家

钟万学:雅加达特区首长

蔡翠媚:现任山口洋市长

唐崇荣:华人归正神学家。于雅加达建造弥赛亚大教堂。

王宇婕:台湾女演员

叶惠民:香港茶叶专家、香港茶道总会创会会长

郑心慈:台湾女歌手

莫爱芳:台湾女演员

李丽珍:香港演员,金马奖影后