南方谈话·背景 | 南方谈话前夕的特殊节点

1992年1月18日至2月21日,邓小平视察武昌、深圳、珠海、上海等地,并就一系列重大问题发表了讲话,史称南方谈话。邓小平的南方谈话,是在国内国际形势严峻考验的重大历史关头,坚持党的十一届三中全会以来的理论和路线,深刻回答长期束缚人们思想的许多重大认识问题,把改革开放和现代化建设推进到新阶段的又一个解放思想、实事求是的宣言书。南方谈话发表后,迅速成为实践的有力指导,从而推动中国乃至世界发生了天翻地覆的变化。

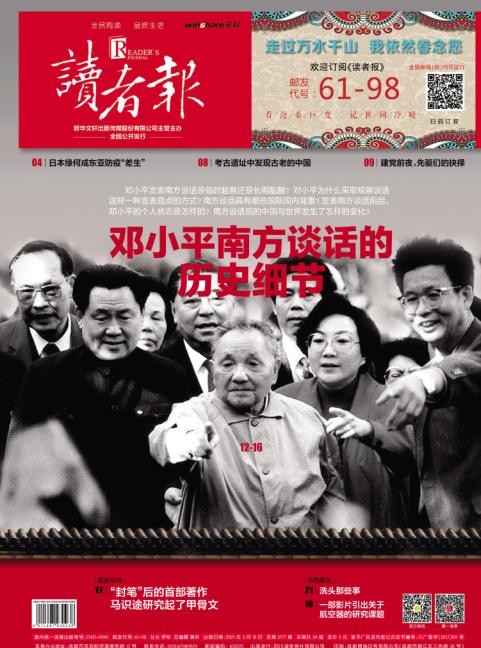

▲1992年1月,邓小平在武昌火车站发表谈话

20世纪末期,中国共产党曾面临过两次关键抉择。一次是70年代末,经历了“文革”结束后的两年徘徊,中国面临着向何处去的重大抉择。经过党的十一届三中全会,邓小平带领全党高举改革开放伟大旗帜,开辟了中国特色社会主义道路。第二次是90年代初,国内外形势发生重大变化,改革开放遇到前所未有的严峻挑战,中国再次面临向何处去的关键抉择。

●严峻的国际形势

1991年7月1日,华沙条约组织宣布正式解散。同月,戈尔巴乔夫与美国总统老布什建立美苏战略伙伴关系,冷战走向终结。12月25日,苏联总统戈尔巴乔夫宣布辞职,并“建议”苏共中央委员会自行解散,苏联解体。

东欧剧变、苏联解体、冷战结束,社会主义陷入前所未有的低潮,这是自第二次世界大战结束之后国际形势发生的最为深刻的变化,这个变化对中国共产党的冲击和影响是可想而知的。中国共产党是在苏联的帮助指导下创立的,社会主义新中国是在苏联老大哥的帮助下学习苏联模式建立起来的。执政70多年的苏联共产党丧失了政权,中国的社会主义还能不能站得住?中国怎么办?全世界都在盯着中国。1989年,曾经为中美建交作出重要贡献的布热津斯基出版了《大失败》一书,断言:“到下个世纪,共产主义将不可逆转地在历史上衰亡,它的实践与信条不再与人类的状况有什么关系。”他还预言:“中国必定会进一步摒弃马列主义学说,进入21世纪后,将不再是一个公有制的国家。”这个时候,中国正在遭受西方社会的“制裁”,外部压力之大,前所未有,形势极其严峻。

中央外事办公室主任刘华秋回忆说:那段时间,邓小平经常一个人到钓鱼台18号楼散步,有时候一个人坐在那里静静地思考,经常一坐就是一两个小时。有时候他会突然叫人把我喊去,问东欧、苏联和美国的情况,商讨对策。

▲1992年,邓小平视察深圳国贸大厦

●有压力也有机遇

事实上,冷战格局被打破后,和平与发展成为时代主题。政治多极化及经济全球化的大变动、大改组,为我国的改革开放提供了重要机遇。

一方面,多极化有助于维护世界和平、减少局部冲突,建立一个公正合理的国际新秩序,这在客观上有利于发展中国家人民维护根本利益,为我国争取了发展经济的宝贵时间,提供了更大的回旋余地。

另一方面,全球化进程的加快,世界范围内经济结构调整的继续进行,高新技术产业的迅猛发展,为我国广泛参与国际分工、加速社会主义建设提供了有利的外部条件,也促使我们反思,如何发挥后发优势,增强竞争,探索新条件下社会主义发展的新路径。

苏联、东欧国家在剧变之后,向全世界打开了包括几亿人口的巨大市场,世界市场开始真正形成,西方发达国家闻风而动,这是一个突出的发展机遇与严峻挑战并存的历史时刻。面对这样的国际局势,中国采取怎样的策略,关系着国家和民族命运的盛衰成败,亟待做出回答。

●改革走到了重大的历史关头

再看国内形势,这个时候正是中国改革开放以来最困难的时期。1988年经济体制改革因为价格闯关受挫,被迫实行治理整顿,放慢了经济发展的速度。1984年至1988年,中国国内生产总值连续五年高速增长。1989年的国内生产总值增长率是4.1%,1990年的经济增长率为3.8%。随着新中国成长起来的大部分人都没有经历过通货膨胀,治理整顿又不可避免地伤害了很多人、很多企业的利益,很少有人能够看到进一步改革的有利影响。

在当时,各种思想相互激荡。中国还要不要搞改革开放,搞什么样的改革开放,人们议论纷纷,出现了各种各样的观点。其时,影响改革开放和经济发展最为关键的是如何确定体制改革的目标问题。改革的目标是什么?我们究竟要建立一个什么样的经济体制,这是大家关注的焦点。这个时候,自1978年党的十一届三中全会开始的改革开放已经历了14个年头,到了必须明确经济体制改革的目标,进入一个新的发展阶段的关键时刻。

中国的经济体制改革从农村发轫,是中国农民的伟大创造,是自下而上进行的。“尊重群众的首创精神”“摸着石头过河”,是中国经济改革的鲜明特征。改革从苏联学来的自战争时期形成的高度集中僵化的计划经济体制,是大家的共识,但是,改革最终要建立一个什么样的经济体制,也就是改革的目标是什么,这是14年间一直没有解决的一个问题。在这个问题上,核心是怎样认识计划经济与市场经济的关系,要害是如何区分和判定社会主义和资本主义,即“姓社姓资”的问题。社会主义是有计划按比例发展的,只能搞计划经济;市场经济是资本主义社会的经济特征。计划经济和市场经济是划分社会主义和资本主义的重要标志,这是传统的社会主义政治经济学教科书上的一个基本观点。这个观点深深地影响着我们几代人,成为阻碍经济体制改革深入发展的思想障碍。改革开放的伟大实践不断地冲击着这个传统观念,要求我们遵循经济发展的一般规律,彻底摆脱落后的传统观念的束缚,在这个问题上取得重大理论突破。党的十一届三中全会以来,由于在这个问题上党内和理论界一直存在激烈争论,形不成统一的认识。14年过去了,如果我们不能从根本属性上对计划与市场问题作出明确的结论,就不能从根本上解决经济体制改革的目标问题,改革开放就没有明确方向,就不可能加快发展。实践的发展到了必须捅破这层窗户纸的时候了,是按照传统的社会主义政治经济学观点走计划经济的老路,还是闯出一条前人从未走过的新路,我们必须做出抉择。

▲1992年,邓小平在深圳参观

●一个契机的到来

1992年不仅对中国共产党人做出关键抉择提出了紧迫要求,同时也为中国共产党人做出这个抉择提供了一个契机。这一年要召开中国共产党第十四次全国代表大会,这是中国改革开放进程中一个重要的时间节点。

对于这次大会,国际国内都十分关注。人们都期待着在这次会上能对中国未来的道路和发展问题给予清晰的解答,从而澄清疑惑,统一思想,凝聚力量。因此,召开这次大会必须要有充分的理论准备和思想准备。此时的邓小平,虽然已经不再担任领导职务,但仍然心系改革开放事业,没有停止思考、追求、探索社会主义。而南方谈话的发表,既是在酝酿党的十四大的过程中经过深思熟虑形成的,又为党的十四大的召开做好了理论准备。

3月9日、10日,中央政治局专门开会讨论这篇谈话,并决定以南方谈话为指导思想起草十四大报告。党的十四大报告从1992年2月开始起草,起草小组按照要求,以邓小平南方谈话为指导写出第一稿;经中央政治局常委会、中央政治局会议多次修改后,报告第六稿发到全国119个地方、部门和单位征求意见。党的十四大通过的已是报告的第十一稿,是全党集体智慧的结晶。以邓小平南方谈话和党的十四大作为标志,我国改革开放和社会主义现代化建设进入新的发展阶段。(来源|读者报)