郭德纲相声为什么受欢迎?

咱们平时听郭德纲,更多是把他和德云社的相声当成搞笑段子或人生哲理来看的。

搞笑之处在于,郭德纲在相声中抖的各种包袱,金句频出的“垫话儿”部分以及让人直呼过瘾的各种荤段子和伦理哏。富有哲理之处在于,郭德纲的金句中,处处道尽了人生百态和世间百味。

除了相声内容本身之外,还有哪些因素造就了郭德纲和德云社今天的成就呢?

在中国政法大学副教授孟庆延看来,以德云社为代表的相声,密切地切合了今天普遍的“世俗化”甚至“民粹化”的民情与政治生态,这实质上也是“国家、社会与市场”三者在转型社会这一特定的社会历史条件下,作为载体的相声文本被重置的结果。

郭德纲相声背后的民情与政治的关系,在具体的作品中是如何呈现的呢?

下文会一边以郭德纲的成名作《我是黑社会》为例,分析德云社相声的生产模式;一边从从社会学视角出发,分析郭德纲相声作品中蕴含的时代要素。

大观天下志 × 孟庆延

谁在舞台中央:相声中的民情与政治

源于《社会》2019年第4期(节选)

非得让相声教育人?非得每段都有教育意义?我不服!知道么?(观众喝彩掌声)让人受教育的形式太多了!放了相声吧!饶了它吧!它也没害任何人,就让它给大伙儿带来点快乐,我觉得很好啦已经!

——参见郭德纲、于谦相声《论相声五十年之现状》

郭德纲是演艺界颇具争议的人物,同时客观上也是促使相声重新焕发活力与生机的相声艺人。

尽管自上世纪80年代以来,国家政权和民众普遍以“创新”、“求新”作为重要的价值观念,但恰恰在这样的形势下,郭德纲选择了以坚持“传统”乃至“复古”作为自身相声作品的核心特征。

在2005年至2007年前后,郭德纲以《论相声五十年之现状》和《我要反三俗》等作品揭竿而起,对当时承担着政治教化功能的主流相声进行反思,尤其还针对以“歌颂”和“教育”为特色的相声予以讨伐。

另外,郭德纲在坚持“复归传统”的同时,又不断结合时代变迁特征与社会热点展开相声创作,完成了“我”字系列和“你”字系列两个系列的经典相声作品创作,且以公司化的方式将原本艰难维持的民间相声社团德云社运营得风生水起。

那么,我们究竟如何看待郭德纲的相声风格,以及其中呈现的民情与政治的关系呢?

真创新,突破双重权威结构的“我”字系列相声

从2006年前后开始,郭德纲和于谦先后创作并表演了一系列以“我”字为开头的相声作品,例如《我是黑社会》《我要反三俗》《我这半辈子》《我是文学家》等。

这些相声作品本身诙谐幽默,故事曲折,包袱众多,结构紧凑,加之郭德纲对传统相声所要求的“说学逗唱”四门基本功的扎实掌握,使这些作品很快走红,他本人也从过去苦苦支撑小剧场的相声艺人,变成了德云社游刃有余的掌门人。

以《我是黑社会》为例(《我是黑社会》中,郭德纲塑造了一个出身底层而又上升无路,想进入黑社会组织而又闹出无数笑话最终悻悻而归的经典人物形象)。

在文本结构上,《我是黑社会》在秉持“故事曲折”和 “人物鲜活”这两个相声基本要素的同时,重新在相声中引入传统因素——在该作品中,不仅消逝已久的传统相声中以荤腥话和伦理哏为主体的“垫话儿”部分“重出江湖”,而且在郭德纲及德云社其他成员的相声作品中这类成份所占的比重越来越大。

# 相声专业术语“垫话儿”

在郭德纲的相声中,“垫话儿”特指郭德纲在进入正活叙事之前,对于谦的调侃、对时事的讽刺等暖场内容。

在传统相声的表演中,开头的垫话儿部分是非常重要的,它是为渲染气氛、密切与观众联系的艺术准备,有“题外话”的随意闲谈,有“题内话”的有意铺垫,是相声当初在“地摊”时期的演出过程中必备的内容,既起到拢神会意、安定情绪的作用,又是演员探明场子冷热、把握观众爱好的“探路石子”的效用。

因为早年从事相声的演员不得不在街头和茶馆演出,表演者要纯粹靠语言和表演吸引人,让自己站得住脚,并且让听众掏钱。表演者面对的是市井舞台,有三教九流的听众,故开场的垫话儿戏分一定要迎合观众的口味,因而也就有了大量的荤段子和伦理哏。

由此,德云社不仅在相声演出的场域和方式方面从作为“国家舞台”的电视节目回归到“小剧场”,同时在文本结构上也重新找回了“迎合观众趣味”的“垫话儿”部分,并以此为基础,重新以人物和故事为核心“生产”相声文本。

在意义结构上,《我是黑社会》塑造的乃是一个既远离国家正式权力结构中心且缺少正常的社会上升机会,又无法真正成为“黑社会”成员的小人物。

这样一种人物形象,实际上“暗合”了当时普遍的民情状态,即在孙立平(2003)所说的“断裂”的社会结构下,社会民情总体呈现出固化的状态:

一方面,普通人向上流动的希望渺茫,存在着诸多体制障碍;

另一方面,普通人又无法真正进入到潜规则与黑社会的状态之中。

《我是黑社会》这一作品,刻画的正是这样一个同时与“黑”“白”两个体系相疏离的人,这一作品,也成为郭德纲的成名作之一。

除了《我是黑社会》这部作品以外,郭德纲的“我”字系列中的其他作品,例如《我是文学家》《我要上春晚》等等,所刻画的都是这样一种渴望获得更高的社会地位而无缘,同时又不甘、不愿流于纯粹市井底层的市民形象。

新传统,段子的运用与相声的批量生产

2002年,郭德纲模仿1950年代“相声改进小组”的做法,在大栅栏的广德楼办起了“相声大会”。经过多年的曲折沉浮,郭德纲成为当前相声的真正代表性人物,而其一手创办并经营的德云社也成为当前国内相声界规模最大的公司化运营的相声团体。

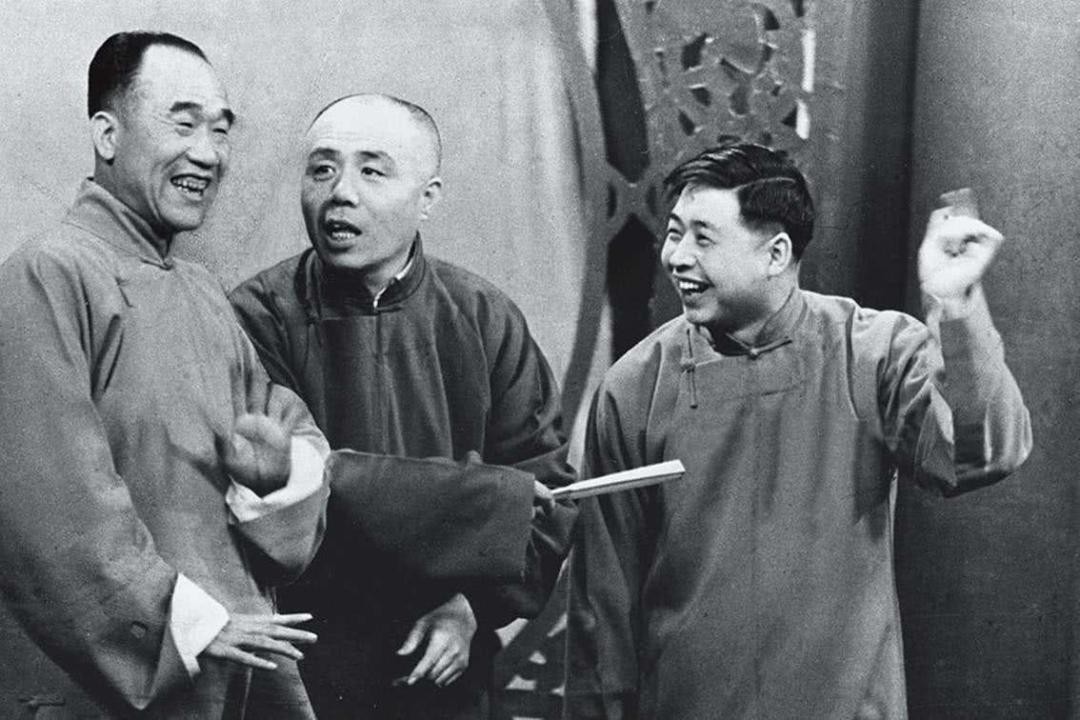

图丨德云社成员

从相声作品的创作及表演风格上来看,郭德纲一直高举“传统相声大旗”,实际上运用了“颂古讽今”的策略。

与其说他在复兴传统,不如说是“借助”传统来表达对当时相声状况的不满,并以此将自身的相声风格确立为“正统”。

在其自传《我是郭德纲》中,郭德纲曾有下述具体表达:

据说出生之前父亲曾做了两个梦,一个是梦见父亲在屋中时突见院中冲入一只虎,于是关上院门留住了虎,梦也就醒了。另一个梦更离奇了,半空中祥云缭绕,来一神仙抱一孩子递给父亲。我后来说《买金龟》时总偷着乐,总觉着说的是自己。父亲是个严肃的人,对这两个梦从不愿提及,倒是奶奶很相信,认为这个孙子能很了不起。

施爱东(2007)在其研究中指出,郭德纲的上述“自述”实际上是一种“比附”《史记》的具体写法。(在中国传统的叙事中,大凡伟人出世,总是会有神异降临以为先兆。比如《史记》中记载刘邦的父亲叫太公,母亲叫刘媪。)

当然,郭德纲与德云社的成功并非仅仅由于希望重树相声正统的初衷,而是更多地缘于郭德纲创造了一种新的相声作品的结构以及这种结构的“生产机制”。

郭德纲在去除相声所负载的直接“教育”意义的同时,除了大量演出传统作品之外,还真正复兴了“垫话儿”,并重新将各种荤段子和伦理哏加入到了其相声作品中。

图丨从左至右依次为传统相声三大巨星侯宝林、刘宝瑞、马季

此一类型的相声文本又具有着下述三个层面的具体意涵:

其一,从其呈现的民情属性上看,实质上“迎合”了改革开放以来“去政治化”与“娱乐至上”之普通民众的喜好,并以此为基础“复兴传统”,将观众重新带回“小剧场”,并刺激了各类民间相声社团的涌现。

其二,从其呈现的政治属性上看,郭德纲与德云社实质上并非独立于“意识形态”之外:一方面,我国社会改革开放后,改革与发展成为时代主题,也是这一时期意识形态本身的重要内容;另一方面,尽管郭德纲早年曾专门创作《我要上春晚》这一作品来讽刺作为“国家剧场”的春节晚会上的相声作品的“教育意义”,但他和于谦还是于2013年登上了中央电视台春节联欢晚会演出了《败家子》这一中规中矩的相声作品。

其三,随着社会转型过程的推进,市场机制在经济、社会与文化领域嵌入程度愈益加深。郭德纲在同时采用师徒制和公司化的方式经营德云社的过程中,实质上回应了走向市场经济化的演出团体对盈利的普遍追求。

随着郭德纲和德云社声势的壮大,他们越来越多地投身到电视、综艺、主持以及电影等领域,新传播媒介的出现,新演出方式的涌现,也意味着对在短时间内批量生产相声作品的需求。

由此,21 世纪以来,以德云社为代表的相声,实质上是“国家、社会与市场”三者在转型社会这一特定的社会历史条件下作为载体的相声文本被“重置”的结果。而这一文本载体的形成,又是以郭德纲所创造的全新的“相声生产机制”为具体基础的。

在郭德纲与德云社的诸多相声作品中,很多“垫话儿”部分具有高度的可替换性,而这种可替换性,又来自于他大量将自媒体时代以来的网络段子纳入到相声文本之中,这实质上造就了一个“网络段子为主的垫话儿+主体叙事(这部分主体叙事或者使用传统相声文本,或者进行新的创作)”的文本结构。

# 相声的文本结构

无论是单口相声抑或对口相声甚至群口相声,相声的文本结构一般而言都可以分为“垫话儿” “瓢把儿” “正活”与“结底”这几个固定部分。

其中,垫话儿又称垫活,指的是在实际的表演中渲染气氛,拉近和观众距离的部分;瓢把儿一般是很短的几句话,是把作品引入到正活的部分;正活在传统相声中是最为主体的部分;结底则是一个相声故事或者作品的“结局”。

实际上,正因为相声的本质是故事与人物,所以,相声的基本结构也和故事与小说的结构相类似,这四部分实际上与叙事文学体裁中的“开端—发展—高潮—结局”有着内在的一致性。可以说,绝大部分相声作品都是按照这一结构来铺陈和展开的。

更具体地说,德云社这样一个起于民间的相声演出团体,必须应对市场机制下公司化经营中批量生产作品这一要求。

由此,郭德纲和他的德云社造就了一个新的相声生产流水线,即网络段子+伦理哏+荤段子+传统底本,成为了这一时期相声的基本结构。如今流行的相声作品,大体上都是这样的结构。

这一模式紧密地切合了今天普遍的“世俗化”甚至“民粹化”的民情与政治生态;同时,这一模式的重点在前半部分,即对大量网络段子的使用。

这就使得相声作品的生产变得短平快,同时具有极强的可复制性,并且极大地降低了表演者的入门门槛。

然而,这也使相声本身的韵味大打了折扣,不再以塑造人物为第一要义了。

由此说来,尽管郭德纲突破了既有的结构,进行了创新,但是他所宣称的复兴传统,已然扭转了传统相声作品的核心主次秩序,并且也在有意无意间消解了相声中值得回味的东西,今天的相声表演几乎都深受郭德纲奠定的新传统的影响。

撰文:孟庆延

编辑:大豹哥

配图:网络

转载/合作 mkt@eidos.wiki