皇太子:皇权制度下的既得者和牺牲品

上学期间无聊,小编把《长安十二时辰》过了一遍,发现了一个大家见怪不怪的现象,就是皇帝唐玄宗和太子的矛盾相当深,玄宗对其子毫无父子亲情,完全把太子当成敌人看待。甚至宁愿相信右相林九郎的话,也不愿意相信自己儿子说的话。帝王家的皇帝老子和太子儿子,已经不是咱们普通老百姓家的那种父子关系了,亲情在他们他们那里已经几乎淡漠得看不见了。按理来说,太子可是皇帝的亲儿子啊,难道就没有一点舔犊情义吗?皇帝为什么宁愿相信一个外人,把自己的儿子当成敌人,这就要从封建帝制的自身特性来说起了。

这场宴会,把封建皇帝和太子的隔阂表现的淋漓尽致

封建帝制下,皇帝和作为储君的太子正是天敌,即使他们父子间关系再好,也不可避免的,同样不以任何人意志、道德、感情为转移。甚至可以算一种“囚徒困境”。

皇帝和太子的关系就是典型的囚徒困境,双方保持合作对双方都有利,但保持合作又相当困难

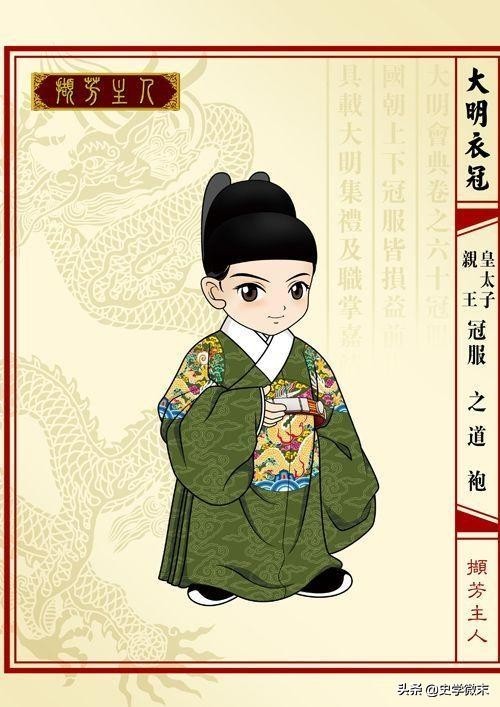

需要指出的是,“太子”并非与生俱来的身份,而是皇帝赋予的身份。只有获得“册封”,才会取得太子的身份。这也意味着太子的地位和权利是皇帝给的,不是法律赋予的。因为立太子除了“立嫡立长”的原则外,还有“立子以贤”,就是说,要看诸位庶子的德行而定,最次的是皇帝“立储以爱”就是皇帝最喜欢哪个儿子,就立他为太子,太子的废立和权利来源都在皇帝手上。也就是说,太子的权利可大可小,权利往大了说,远可操纵朝堂,近可登基为帝,权利往小了说,不过是皇帝手中权衡政治的提线木偶而已。

封建帝制时期任何一个皇帝都并不可能单凭一个天子的名号,便掌握整个国家政权,而必须要有自己相应的政治集团,来作为执行权力的工具。如盲目愚忠于皇权的古人,古往今来都寥寥无几。对于绝大多数贵族和官僚而言,他们当所谓的“忠臣”只不过是因为背叛的代价太高、亦或是做忠臣可以给自己与家族带来更多的利益罢了。由于太子与皇帝关系的特殊和敏感。大臣们在办理有关事项时,不得不小心翼翼。他们既不敢违抗皇命,又不愿得罪太子。对于处理国事和维系政治稳定产生了一定影响。

给皇太子多大权利,便成为了历代皇帝头疼的事情

因此,从每个皇帝的角度来看,为了自己驾崩后,太子接班时能顺利压制朝堂上的贵族、官僚而掌握大权,不被他人篡夺,必须要在自己在位时,就竭力培养他的威信,为他扶植相应的心腹集团;但是拥有强有力心腹集团的太子,同时又必然会成为整个国家的第二权力中心,因此反过来就变成皇帝自身的心腹大患。

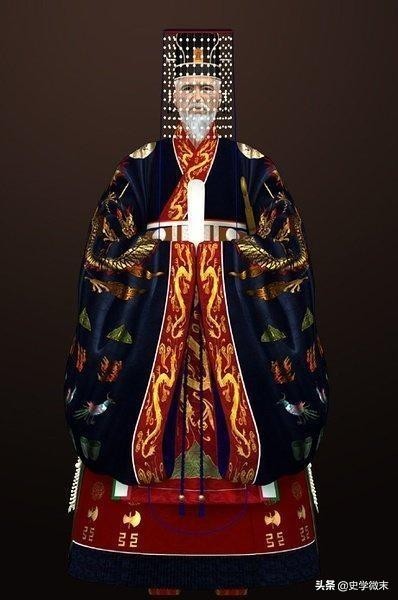

在封建王朝太子的地位在朝廷中仅次于皇帝。太子拥有自己的类似于朝廷的东宫。东宫的官员配置完全仿照朝廷的制度,还拥有一支类似于皇帝禁军的私人卫队。要是不把太子紧紧地攥在手上,立太子就是搬起石头砸自己的脚。

在权利面前,什么亲情,统统是屁话,一个没有权利的皇帝,活的还不如乡野村夫

而大多数皇帝对此两难问题的的常规解决办法,通常都是另外扶植一个或几个权势集团,示之亲近,宠以名位,给予超过寻常臣子的大权,有意无意挑动让他与太子相争,让他们来彼此制衡,互相争斗,这样就不能对皇帝自身造成威胁了。

就拿刚看过的《长安十二时辰》为例,唐玄宗李隆基先扶植了皇太子李亨势力作为“太子党”,作为自己死后、将来接班之用,又担心太子会对自己的权势造成威胁,于是才会相继扶植右相林九郎(李林甫),对李亨长期进行牵制。

两个火球撞到一起不滋烟才怪,太子和右相政见不合之处越来越多,矛盾越来越大,甚至到了兵戎相见的地步。玄宗就躲在后面,以权势为诱饵,让他们两方相争,自己安坐皇位。

在全剧中,林九郎的所作所为完全是为了维持自己的权势和扳倒自己的政治对手:太子

事实上,历史中太子和其他势力集团这样控制在一定程度内的争斗,都是那些皇帝有意放纵才会产生的,太子在位被父皇下绊子,穿小鞋的现象在历史长河中数不胜数。

这些被皇帝有意扶持,和太子争斗的权利集团,就是因“家天下”制度而必然产生的磨刀石和牺牲品,并不是皇帝当真对这些权势集团有多宠信,才给予超乎常规的厚待。谁都知道,他们在老皇帝真正中意的储君接班后,必然不会有什么好下场。但是,为了获得政治资源,他们依然前仆后继的成为皇帝的傀儡。

历史上绝大多数权相不过是皇帝的一个制衡工具而已

而理想状态下,太子们也正是在与其兄弟的竞争中,一步步磨练成为合格的帝国接班人。

只是这样的如意算盘,并不是每个皇帝都能掌握好分寸,也并不一定如始作俑者之意,太多时候磨刀石太硬,往往把要磨的刀给折了。甚至刀子厌恶这种被磨淬的状况,而反过来直接去伤主人。一个人长期受到不公正的对待,往往会产生心理扭曲的现象。太子这块铁既要受到老皇帝的磨砺,又要接受其他权利集团的淬打,这对太子的能力提出了很高的要求。如果太子实力足够,能接受这些磨炼,那么这个太子往往能够君临天下,但是历史告诉我们,在封建制度这种环境下,很少有太子撑得住这些苛刻的要求。这些太子在双重夹击之下,往往都会铤而走险,走上造反之路。所以历史上的唐太宗、康熙帝,都遭遇了太子谋逆的悲剧。而如汉武帝太子刘据、唐太宗太子李承乾,还有康熙帝太子胤礽等,都是如此成了历史上可怜的悲剧人物。

有时候成为一个太子往往不是一个值得庆祝的时候,这意味着你的苦日子要到了

在秦汉到明清这数千年的列朝各国,更是几乎每一次皇权更迭都伴随着刀光剑影,失败者万劫不复,并被加以各种污名。之所以存在各种奇葩禽兽行为的皇太子在史书中被大写特写,便是因为史书上的他们,不过是胜利者想让后人看到的形象罢了,为自己的继位提供合法原因和理由。

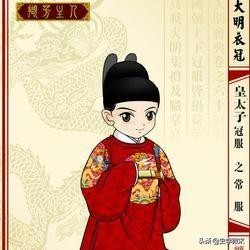

在南北两宋时期,由于科举制度的兴起和发展,确定和巩固了儒家文官士大夫在朝堂的主导地位,只要拥有正当名位,即使没有雄厚自家班底的太子也可以顺利登基与施政,皇帝不再需要把过强的势力留给太子来制衡贵族集团了,皇帝与太子之间的矛盾才变得和缓了些。但矛盾依旧存在。宋明时期随着皇帝权力的不断加强,皇太子的权力越来越被削弱。但是反过来,正是由于皇太子的权力不再对皇帝构成威胁,皇帝有足够的权力来约束他的其他儿子们,所以封建后期的皇太子顺利继位的反而比较多。

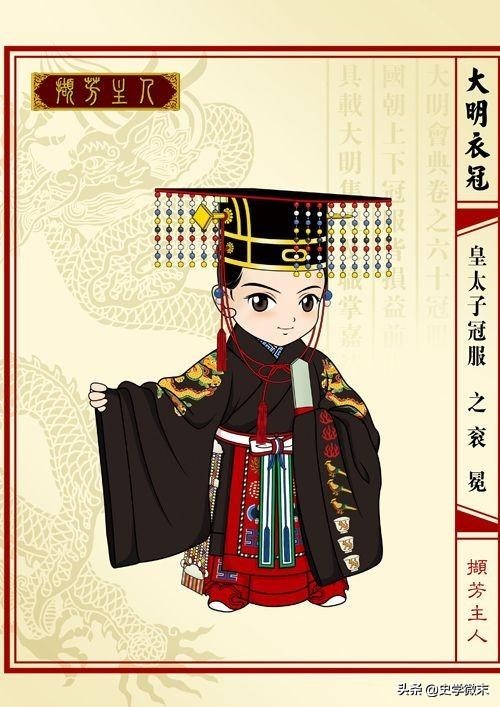

但即使这样,宋明时期的太子依然如履薄冰

历朝历代的皇帝、太子、亲王们并非是各个人品败坏为争皇位利欲熏心;也并非是各个注重亲情遵礼寡欲;一切皆是制度与形势使然。说白了,都是万恶的封建制度逼得啊!

真正能让皇帝和太子父慈子孝,立储争储过程温情脉脉,太子与其他皇子兄友弟恭的顺利接班,确实历朝各代也找不出几例,估计扳着手指头都数的清楚。如果皇帝本身还是明君雄主,有足够胸怀与魄力去栽培储君,那就更少了。因为不是每个皇帝都像朱元璋那样十分信任自己的太子。

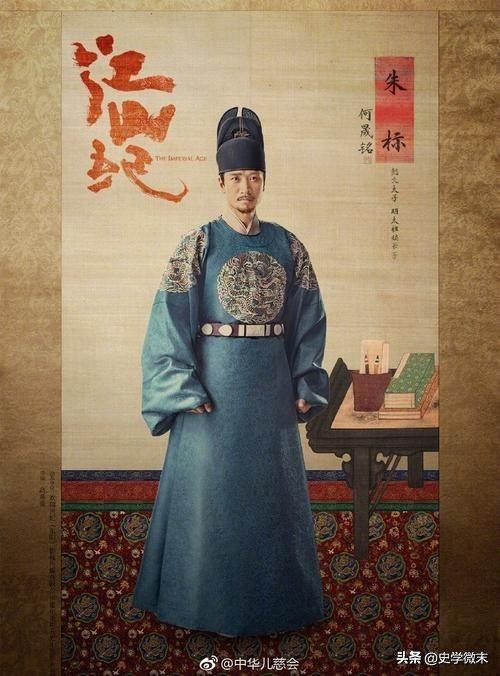

要是朱标“造反”成功了,朱元璋恐怕比他还高兴

历史上的有作为皇帝,顺利传位给成年太子,而过程中不起风波的,也没有对王朝造成危害的,大约也只有汉文帝传汉景帝,汉宣帝传汉元帝,汉明帝传汉章帝,魏文帝传魏明帝,齐高帝传齐武帝,周太祖传周世宗,宋太宗传宋真宗,清世宗传清高宗,清高宗传清仁宗这些例子。这些都是因为皇帝本身很有威望,能镇得住那些皇子和权臣,使结党现象大为减少,大家兢兢业业,最起码是拼命隐藏自己的野心。皇帝又对太子较为信任,让太子有威望而不影响君权。达到一个权力平衡。

而汉景帝传汉武帝,汉光武帝传汉明帝,唐太宗传唐高宗、明成祖传明仁宗,从结果上说算是不错,但也都经过替换太子的大风波。这就说明皇帝对太子终究处于不信任的状态,立他们不过是为了达到更好的政治平衡和稳定王朝的统治。

——由此可见:为君难,为太子亦不易。

原创不易,请多多指教——史学微末