132厂和611所围绕着枭龙的竞争,堪称航空业的成都德比

提到枭龙,很多人都会说这是成飞研发的。真要细究起来,这个说法是不对的。

1.什么是厂?什么是所?

中国航空业沿袭苏联的厂所分离模式,即飞机的设计所和飞机的生产厂家,是独立的两个单位。

就比如我们平时经常称呼的沈飞,是指沈阳飞机工业集团,也称112厂。这家单位负责制造飞机,属于实体产业。

在沈阳还有一家叫沈阳飞机设计研究所的单位,也称601所。这家单位负责设计飞机,然后把图纸交给112厂,由他们把飞机造出来。

所以,601所和112厂是上下游的合作关系,前者是上游,后者是下游。

像平时很多人喜欢说沈飞“没有吃透XX飞机的设计”,其实没有找对目标。因为沈飞是指112厂,他们不负责设计飞机,这是601所的事。112厂不管飞机如何设计,他们只管根据601给的图纸建造。

是否吃透,那是601所的事,跟沈飞没关系

同样的,在成都也有这么两个单位——611所和132厂。

先成立的是132厂,当时是从112厂分出去的,于1964年建成。

611所则是从601所分出来的,于1970年成立。

注意这个时间差,这就意味着,132厂一开始是由自己的设计团队的。既能自己设计飞机,也能自己建造飞机。

早前的歼-5甲、歼教-5,后来的部分型号歼-7,都是132厂自己的设计室完成的设计,实力很强。

正是这一点,为后来132厂和611所的竞争埋下了伏笔。

歼-5甲是132厂的起家之作,图为成飞公园里的歼-5甲

2.成都的厂所之争

611所刚到成都时,负责歼-9的研发。经过多年的努力,该项目在80年代初期下马。

70年代末期开始搞歼-7III项目,132厂和611所就设计的主导权展开过争夺。两边还分别派遣考察团,前往罗马尼亚和孟加拉考察米格-21MF。

一直到1980年1月,三机部分文,点名让611所来负责歼-7III项目,双方的争夺才结束。

当然,歼-7III后来搞的很拉胯,一共就生产了17架。

不过,1984年611所拿下了三代新歼项目,发展出后来的歼-10,自此一飞冲天。歼-10的总设计师,就是大家听过的宋文骢。他带出的一个徒弟,就是后来歼-20的总师杨伟。

而132厂的设计室,则继续吃透歼-7,后面的歼-7E、歼-7G等机型,都是他们的成果。

待到2003年,为了避免重复建设,也为了避免内部竞争消耗资源,132厂的设计室被并入611所。

自此,两家就彻底成为合作关系。

歼-7系列,除了歼-7III,其他型号都是132厂设计的

3.围绕枭龙的竞争

除了上面提到的对歼-7III主导权的争夺,双方后来在90年代围绕着枭龙项目还有过一番较量。

枭龙项目历经三世:

第一世是80年代中期中美巴三方搞的佩刀II项目;

第二世是80年代末期中美双方搞的超7项目;

第三世是90年代中期中巴双方搞的超7/FC-1项目。

其中, 第一世和第二世,都是由132厂的设计室主导负责。因为无论是佩刀II和超7,都是基于歼-7M的基础上研发,而该机是132厂的产品。

包括90年代初期,美国退出合作后,中国单方面推进超7计划,并找到俄罗斯合作,都是132厂的设计室在推进。

格鲁曼设计的佩刀II方案

然后在1993年,超-7项目重启,且把巴基斯坦拉进来合作,并作为潜在的客户。

但是,项目的主导权换成了611所,132厂设计室之前所有的研究资料全部转交。

努力10年,为别人做了嫁衣。

132厂很不服气。

于是,132厂在失去超7项目后,自筹资金,发展了歼-7FS以及后来的歼-7MF,意图与超-7竞争。

有一种航空工业成都德比的味道。

超-7一开始的打算就是基于歼-7M,开发一款廉价的轻型歼击机,达到第三代的入门水平。

主要改进的地方包括3点:

1. 换装涡扇发动机,增加推力。80年代计划换美国的俄F404,,90年代后计划换俄罗斯的RD33。

2. 增加载油量,并且换更省油的涡扇,大幅度提高航程

3. 改机头进气为两侧进气,空出来的机头空间用于容纳大尺寸雷达,具备中距拦射能力。并未挂点增加到7个,提高火力强度。

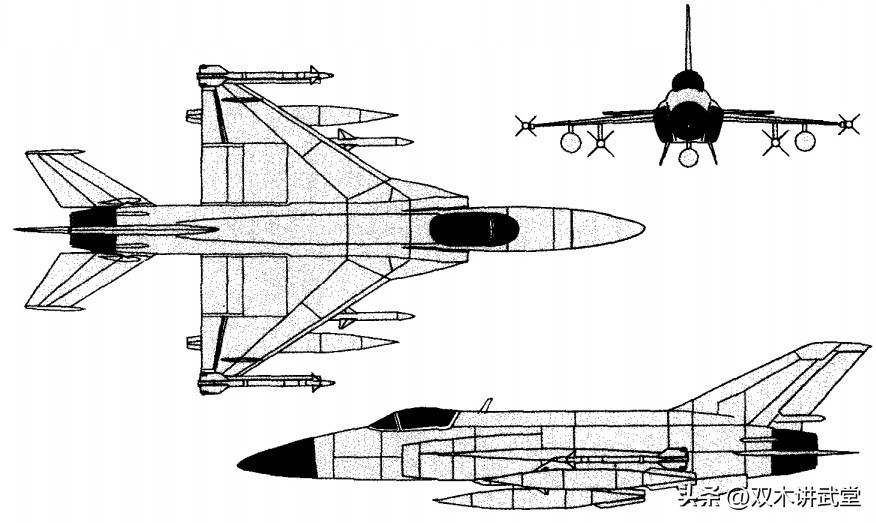

超-7的方案,跟后来的枭龙已经很接近了

基于这些指标要求,再加上前期已经做了很多技术研究,132厂决定基于歼-7M再搞一款出来,与超7竞争,也就是后来的歼-7FS。

1996年8月,歼-7FS的研发开始,总设计师是132厂的陆英育。因为搞超-7就积累了很多经验,所以歼-7FS进度很快,1998年6月就首飞了。到2001年2月,完成了初步的试飞工作。

歼-7FS也是取消了机头进气,不过不是超7的两侧进气,而是下颚进气。因为当时国产雷达进度缓慢,该机选择的是以色列的 LE/M2032雷达,探测距离60公里,能同时跟踪8个空中目标。

因为没有合适的涡扇发动机,歼-7FS选择了改进型涡喷-13II,最大推力达到7吨左右,跟8吨级的RD33差距还是很大的。

不过,歼-7FS也算是实现了超7当初定的目标:完善的火控雷达、具备中距拦射能力、改进中低空机动性能。

歼-7FS原型机

并且,两者的替换目标都是国内外大量的歼-7、米格-21、幻影III、F-5等机型。考虑到超7的主要客户是巴基斯坦,所以132厂把歼-7FS的客户锁定为中国海空军。

如果站在1996年歼-7FS刚立项的时间节点看,该机是很有市场的。当时中国海空军大量装备歼-6和歼-7,别说中距拦射能力,很多机型甚至都不具备夜间作战能力。少量引进的苏-27无法实现大规模换装,歼-10的进度也不是很理想。如果歼-7FS能搞出来,对海空军还是很有吸引力的。

问题是,歼-7FS的进度也不理想。该机一直到2001年才完成了初步试飞,2003年才完成全部试飞任务,达到了预期的目标。

但是这个时候歼-10也基本完成试飞了,空军在2003年就抢先订购了6架,用于编写训练大纲。跟歼-10相比,歼-7FS的完全不够看。

更要命的是,此时同为二代机的歼-8F也发展成功了。该机装备了国产的1492型雷达,具备发射霹雳-12的能力。而且,歼-8F的平台更大,还具备空中加油能力,综合实力是在歼-7FS之上的。

所以,歼-7FS没能进入海空军的装备序列。

后来还搞了个歼-7MF的方案,也没成功,仅停留在模型阶段

4.枭龙为什么没有装备中国空军

其实也是一样的原因——出来时间太晚。

枭龙2003年首飞,2007年交付第一架,2009年达到完全体。

就算是站在2007年的节点,此时歼-10已经开始稳步量产,歼-11B都即将服役。中国空军没有任何理由,去装备全方位不如这俩机型的枭龙。

想想看,超7/枭龙在1993年重启,如果能在2000年之前完成首飞,情况可能就不同了。面对手里一大堆歼-6等待替换、歼-10一时半会儿还吃不到嘴里的情况下,空军还真有可能会装备一批枭龙。

哪怕是歼-7FS,如果能在2000年之前搞定,空军都会考虑一下。

2003年,空军在歼-10还没完成全部试飞的情况下就抢先订购6批,实在是饿的太久了

现在回过头来看,90年代是中国航空业黎明前的黑暗。很多技术都是在那个时候看到影子的,但是吃到嘴里都是2000年之后的事。

那段时间,不管哪个型号,但凡跟航电、中距弹沾点边的项目,都极度拖沓。枭龙从1993年开始到2007年服役,历经14年;歼-10从1986年开始到2004年服役,历经18年。

当真是十分艰难。

黎明的黑暗过去之后,情况就不一样了。2007年开始的歼-20项目,仅用4年就首飞了,6年后服役,总共耗时不过10年。