事情没办成,为什么要说「黄了」?黄色不是代表高贵吗?

在我们日常的中文交流中,有些俗语听起来简单,却藏着深意。比如说,当一件事没办成,或者结果不尽如人意时,我们常会脱口而出:“这事儿黄了。”

对于中国人来说,这句话再熟悉不过,可要是让外国朋友听到,他们估计得一脸茫然:“没办成的事儿跟‘黄色’有什么关系?”

今天,我们就来聊聊这个“黄”字的来龙去脉,顺便看看它在现代网络文化里的新玩法。

“黄”字的起源:从玉佩到大地之色

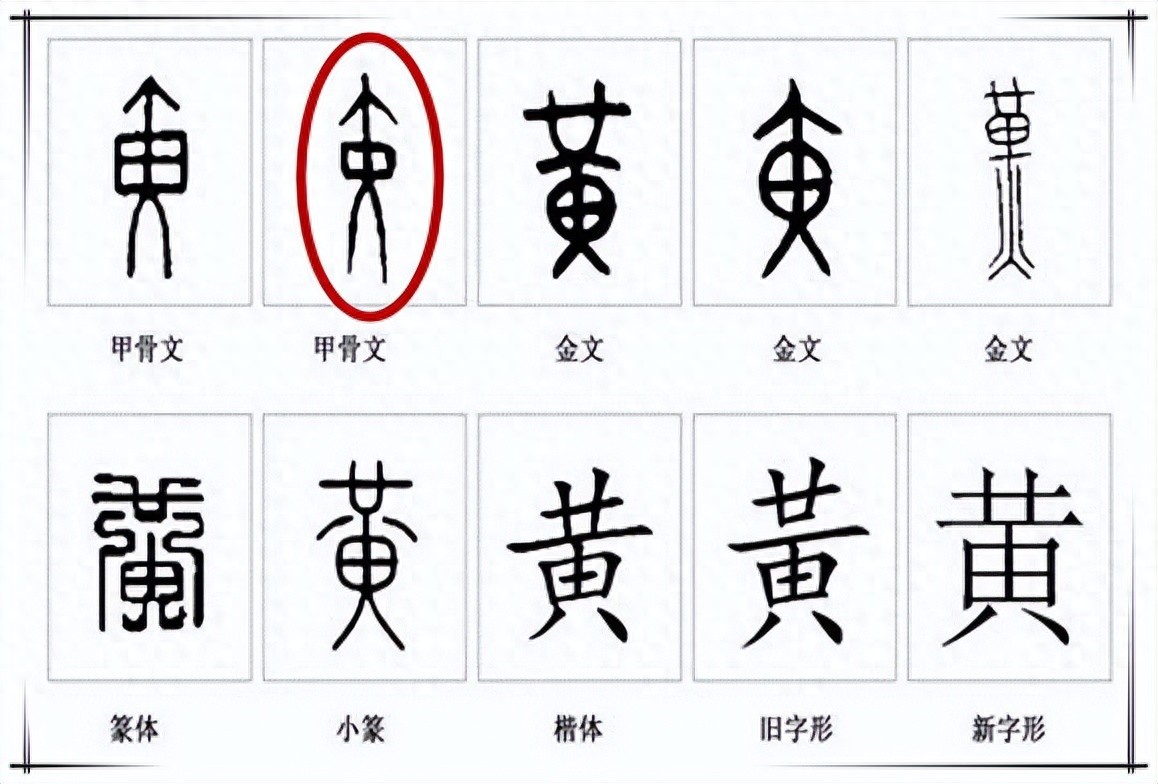

要弄明白“事儿黄了”为什么这么表达,咱们得先从“黄”这个字的根儿上挖一挖。很多人一提起“黄”,第一反应就是颜色——那种明晃晃的黄色。可实际上,“黄”最初的意思并不是颜色,而是跟古人的生活息息相关。

在古代,“黄”最早指的是玉佩。比如《诗经·郑风·有女同车》里就有“充耳以黄乎”的句子,这里的“黄”是指腰间佩戴的玉石装饰。那时候,君子讲究修身养性,佩玉是身份和品德的象征。后来,这个“黄”慢慢从玉佩延伸出了权力的含义。比如南北朝时期《与陈伯之书》中提到的“佩紫怀黄”,意思是腰上挂着紫色的印绶,怀里揣着黄色的官印,象征着身居高位。

再往后,“黄”才跟颜色扯上了关系。古人认为黄色是大地的颜色,《说文解字》里就说:“黄,帝之色也。”东汉学者王充在《论衡》中也写道:“黄为土色,位在中央。”《易经》里更有“天玄地黄”的说法,把黄色跟稳重、中心联系在一起。所以,黄色在古代文化里地位不低,是种高大上的象征。

从枯萎到失败:“黄了”的含义演变

不过,“黄”字的含义可没一直停留在高大上,它后来还多了些“接地气”的意思。比如,庄子在《庄子·外物》中写道:“草木不待黄而落。”这里的“黄”指的是草木枯萎、凋零的样子。从这个“枯萎”的意象出发,“黄”又被引申出了失败和结束的含义。

到了明清时期,这种用法已经深入日常语言。比如《红楼梦》第八十回里有一句:“薛蟠听了这话,又怕闹黄了宝钗之事,忙又赶来骂乡里。”在曹雪芹的时代,“黄了”就已经用来形容事情没成、泡汤了。这说明,“事儿黄了”这种表达,至少在几百年前就有了雏形。

那为什么“枯萎”会跟“失败”挂钩呢?想想自然界的规律:树叶变黄了,就掉下来了,生命也就结束了。古人把这种现象投射到人事上,自然就有了“黄了=完蛋”的联想。

生活里的“黄”:从店铺关门到货物滞销

除了书面上的演变,“黄了”这个说法还跟古代的生活场景密切相关。比如,古时候开店做生意,开张时会贴一张红纸,上写“开张大吉”,寓意生意红火。这跟我们现在开业放鞭炮、剪彩差不多,都是图个好彩头。可如果生意做砸了,店铺关门怎么办?那就得换一张黄纸,写上“收市大吉”,贴在门上,意思是“哎,这买卖黄了,到别处混饭吃去了”。

还有一种说法跟商业活动有关。以前,货物运输常用黄布袋包装。如果东西卖不出去,堆在仓库里蒙尘,那就亏本了。于是,“黄了”又跟生意失败挂上了钩。这种从生活细节里延伸出来的用法,特别接地气,也更容易让人记住。

网络时代的“黄了”:从俗语到热点案例

到了互联网时代,“事儿黄了”不仅没过时,反而在网络文化里玩出了新花样。现在的年轻人用“黄了”来形容各种失败场景,既幽默又生动。比如,前段时间有个热搜话题:某明星和品牌的代言合作传得沸沸扬扬,结果最后不了了之,网友纷纷评论:“这代言彻底黄了,品牌方估计也懵了。”还有人调侃:“追星女孩的梦又黄了,下次再努力吧!”

再比如,2024年双十一期间,有个电商平台的促销活动宣传得天花乱坠,结果系统崩溃,订单没法下,消费者气得在微博上刷屏:“这活动太黄了,白等了一晚上。”这些例子说明,“黄了”已经不只是传统俗语,而是融入了现代生活的吐槽神器,既能表达失望,又带点自嘲的味道。

还有个更有意思的案例:2023年某短视频平台上,一个博主挑战“30天减肥20斤”,每天直播打卡,结果到最后一天反倒胖了5斤。评论区炸了锅:“这减肥计划黄得透透的,笑死我了!”这种用法不仅保留了“失败”的意思,还加上了网络语言的夸张和戏谑,特别吸引眼球。

从玉佩到颜色,从枯萎到失败,再到网络热梗,“黄”字的演变真是条奇妙的路。它不仅是个汉字,更是中国文化和生活智慧的缩影。下次再听到“事儿黄了”,你是不是会多想想背后的故事?或者,你还能不能整出点新花样,让这个老俗语在朋友圈里再火一把?