波伏娃:55年受邀访问中国,称中国人正奔向无限未来,现在已实现

旧中国与其他国家或文明一样,都讲究男尊女卑,所不同的仅仅是程度不同而已。新中国成立后,中国女性从男性的附庸变成了“妇女能顶半边天”,做到了真正的妇女解放。

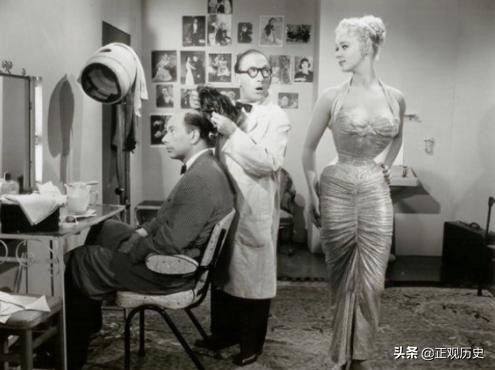

同时期的西方世界,女权运动刚刚兴起,社会对女性的束缚还没有被打破,连女权主义的创始人西蒙娜·德·波伏娃,也经常会受到舆论的指责,她与萨特之间长达51年的恋爱,体现了女性对自由和平等的追求。

波伏娃是法国人,出生于1908年,21岁时与著名哲学家萨特相恋,却没有组建家庭,更没有孩子,她完全作为一个独立的女性与萨特交往,而不是萨特的附庸。这种关系在20世纪中期是非常离经叛道的,使她饱受社会舆论的攻讦。

但这些指责并不能抹杀波伏娃在妇女解放和文学上的成就,她在人类文明进步过程中的地位绝不亚于萨特。美国女性尤其推崇波伏娃及女权主义,为世界妇女解放作出了榜样。

因为在二战期间,美国女性纷纷踏进工厂和商店去工作,经济上的独立孕育了精神上的独立,波伏娃的女权主义思想恰好适应了美国女性的这种追究。

作为社会知名人士,波伏娃和萨特在1955年受邀访问中国。在西方人眼里,中国本来就是一个神秘的国度,现在又加上了社会主义的光环,很多西方知识分子都想来近距离观察一下。

波伏娃为这趟中国之旅专门写了一本游记《长征——中国纪行》,记录下看到、听到的,以及自己的心里感受。在她的笔下,既有朴实的中国人,又有以“自由精神”为傲的法国人,我们可以从中看出不同人群对自由的理解。

一位姓沈的中国工人告诉来访者,现在他充分享受到打篮球的自由,解放前也可以打,但他只买得起一双篮球鞋,穿坏了就不能再打了。如今他有两双篮球鞋,不会再像以前那样困扰。

一对也许是来自法国的夫妇对这种自由嗤之以鼻,他们认为中国人没有个性,穿的衣服都差不多,更没有犯错的自由。在他们的理解当中,每个人都应该面对恶的诱惑,如果能做出善的选择,这才叫精神价值,否则就是扼杀了自由。

随行的中国大作家巴金否定了他们的理论,早在战国时代,孟子已经指出了这个问题,诱惑别人犯罪是最大的罪恶,国君放纵这种行为,就是对臣民的不负责任。

波伏娃不屑于法国夫妇的“自由精神”,她认为法国人对一切的消极态度和无原则追求所谓的个性,是完全错误的,是法国资产阶级的偏见。

站在中国人的立场上,我们很容易便能发现法国夫妇的问题所在,他们生活在一个物质相对丰富的社会,有足够的金钱支撑他们对个性的追求,但刚刚解放的中国社会是不可能实现这种自由的。

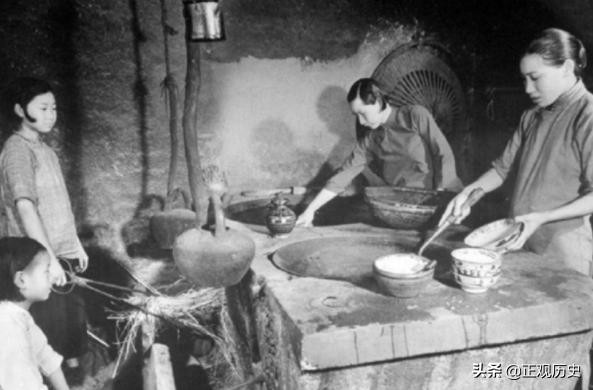

旧社会的中国人只有选择艰难活着和面对死亡的自由,没有足够的经济基础,爱好和理解只是空中楼阁。正如那位姓沈的工人,买不起球鞋又怎么打球?经济条件改善了,他才有条件享受到打篮球的爱好。西方的妇女解放最早兴起于美国,其实出于同样的道理。

当时中国人的衣着确实比较单调,这是纺织工业不够发达造成的,新中国的棉纺、化纤和染料工业刚刚起步,优先发展产量大、成本低的产品,保证全国人民有衣服穿,自然缺乏高档纺织品。

用现在的话来说,这叫先解决温饱问题,然后才能考虑优劣。指责中国人没有穿衣自由,有点像当年晋惠帝的那句“何不食肉糜”?难怪波伏娃对法国资产阶级自由观持否定态度。

再联想到目前的疫情,西方社会正是被这种无原则的“自由”所坑害,只要危机尚未迫在眉睫,大家便不愿意约束自己的行为,损害自己的利益,因而放任危机的扩散,直到无法收拾,让全社会付出惨痛的代价。

波伏娃通过自己的观察,发现中国人已经打破了旧社会的束缚,也许现在还很小,但已经有了希望,中国人正在奔向无限的未来。她也注意到了中国共产党与苏联扶植的其他共产党之间的差别,更关注于中国本身。

波伏娃的中国游记因为客观描写和评价了中国,所以没有在西方得到再版,这种情况与今天的世界有多么相似。号称言论自由的西方,却不愿意睁眼看看真实的中国,甚至有人想把刻板而又邪恶的印象强加在中国头上。

当年波伏娃的评价,现在的中国早就已经实现了!